講座008

小型船舶の事故例とそこから学ぶべき教訓について (2020年版)

海難事故を未然に防ぐために

皆様、運輸安全委員会という団体をご存知ですか?

この団体は主に船舶・鉄道・航空の事故やインシデントの調査及び原因解明を専門的に実施している行政機関です。

過去に起こった船舶事故1つひとつに関する報告書(事故の概要が記されたもの)が当該委員会のHPに公開されております。

2020年に起こった小型船舶の事故のうち、報告書が公開されているものを筆者が閲覧し、特に気になった4件をピックアップしてそこから学び取れる教訓等を考察し本コラムにて紹介させていただきます。

2021年Ver.はこちら

事故例①:2020年2月22日 三重県 早田漁港南東沖

【事故概要】

事故を起こした船舶は総トン数0.6トン。本船は、船長含む2名で乗船。

| 07時00分頃 | 釣り場に向け早田漁港を出港。 |

| 09時30分頃 | 南風が強くなり、波が高くなってきたので早田漁港に帰航する目的で船長が船外機の回転を上げて北進しようとしたところ、船尾方向からの波を受けて船外機が衝撃を受け、故障。

予備機を使用して帰港する。 |

| 09時55分頃 | 予備機停止。船長が予備機の燃料タンクを覗いたところ燃料切れであることを認めた。 |

| 10時00分頃 | 操舵スタンド上に置いていた予備燃料缶を取ろうと立ち上がった際、船体の傾きと強風による高波がぶつかるタイミングが相まって右舷側に転覆した。

乗員2名は海上に投げ出されたのち、本船の船底にはい上がり、携帯電話で118番通報を行った。 |

| 10時30分頃 | 来援した巡視艇に救助された。 |

参照:Google Earth

参照:Google Earth

*本事故に関する運輸安全委員会の報告書はこちら

【教訓】

本事故において、荒天時・機関故障時における一般的に漂流や事故に起因しやすい要因(予備機のメンテナンス不良や予備燃料の未積載など)は無かったにも拘らず、転覆という事故結果になってしまいました。

小型船舶操縦者の遵守事項の1つである「発航前検査の実施」に、気象・海象情報を確認する項目があります。

出航前に事前に天候状況について調べた上で荒天が予想される場合は出航の取りやめや、天候の変化の前に帰港することが必要になります。

また、「荒天時でもどうにかなる」という安直な考えが事故の元になることを忘れないで下さい。

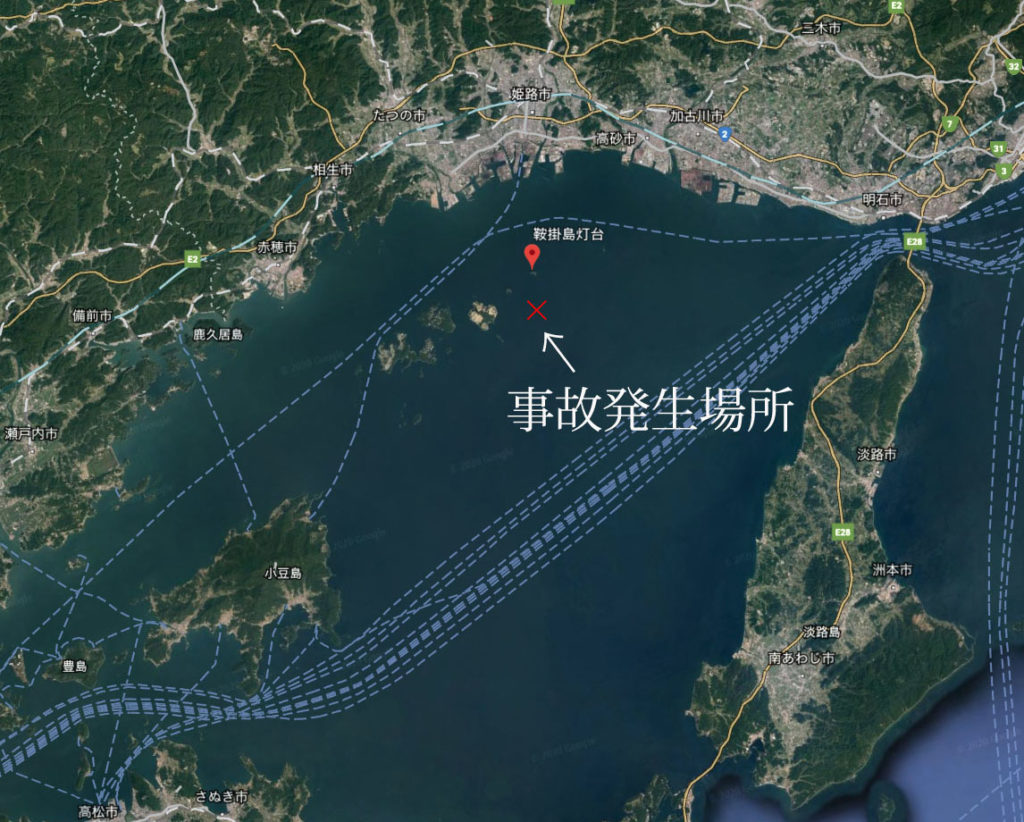

事故例②:2020年2月24日 兵庫県 鞍掛島南方沖

【事故概要】

A船(総トン数5トン未満、長さ6.62m)とB船(総トン数2.6トン)による衝突事故。

[A船側の状況]

A船には1名(船長A)が乗船。

船首を北方に向け、漂泊して釣りを行っていたところ低速力で接近するB船を認める。

しかし船長AはA船の近くで釣りを始めるものと思い込み、B船から目を離して魚探の映像を見ながら漂泊を続けていたところ、B船の船首部と衝突した。

A船は汽笛を備えていた。

[B船側の状況]

B船には船長(船長B)含む計2名が乗船。

釣り場に向けて約2ノット(≒3.7km/h)の対地速力で西進中、船長Bが魚探の映像を見ていたところ、A船の船首部と衝突した。

船長Bは、本件釣り場まで約300mの距離があったので到着までまだ距離があると思い込み、魚探の映像を見ていた。

参照:Google Earth

参照:Google Earth

*本事故に関する運輸安全委員会の報告書はこちら

【教訓】

本事故は両船による”思い込み”が原因で起こってしまった事故になります。

衝突した側(B船)はもちろんのこと、衝突された側(A船)も小型船舶操縦者の遵守事項の1つである「適切な見張りの実施」義務違反により処罰を受けることになります。

小型船舶操縦者は 1.全方位にわたり 2.対象物を特定せずに 3.継続的に繰り返して 見張りを実施することが義務付けられています。

たとえ投錨して釣りを行っている状態においても上記の見張りの実施義務は発生します。

沖などに出て開放的になり見張りが疎かになってしまう気持ちは分かりますが、船上にいる間はいついかなる場合でも見張りを適切に行うようにしましょう。

よって常に最悪の場合を想定し、「ぶつからないだろう」ではなく「ぶつかるかもしれない」という慎重な考えのもとで見張りや避航動作を取ることが必要になります。

また、本事故のA船のように汽笛を備えている場合は、衝突の恐れがある他船に対して衝突前に警告信号(汽笛単音5回以上)を行うことも衝突の恐れがある際の有効な動作の1つになります。

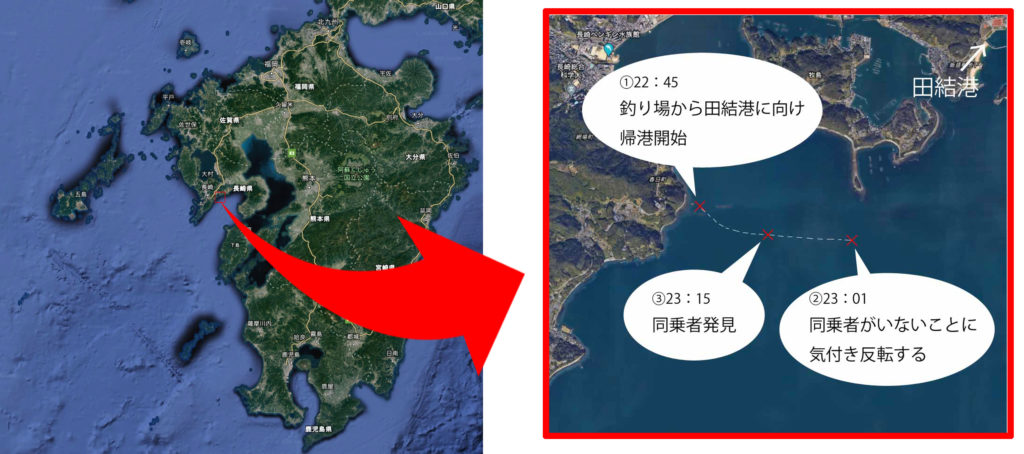

事故例③:2020年3月20日 長崎県 牧島南方沖

【事故概要】

本事故船(プレジャーボート、5トン未満)は、船長を含む2名で乗船し、釣りをしていた。

| 22時45分頃 | 釣りを終え、係留地である田結港に帰港開始。(下記の図①の位置)

本船は、手動操舵により13~14ノット(≒25km/h)の対地速力にて航行していた。 |

| 23時00分頃 | 同乗者が前部甲板で釣り具の後片付けを終え、操縦台の左舷側を通って行く際に声を掛けたが返事が無く、後部甲板に向かった姿を見た。 |

| 23時01分頃 | 船長が後部甲板を見渡すと同乗者の姿が見当たらず。

落水したと思い航走波をたどって引き返した。(下記の図②の位置) 捜索を開始する。 |

| 23時15分頃 | うつ伏せの状態で浮いている同乗者を発見(下記の図③の位置)。

本船に引き上げて心肺蘇生を行いながら帰港。同時に119番通報した。 |

| のち、同乗者は救急車によって病院に搬送されたが死亡。

溺水の吸引による窒息と検案された。 |

*本船は本事故当時、東方に針路を保持し、急加速及び急旋回をすることもなく浮遊物との衝突などもなかった。

*当時は釣りをする際は救命胴衣を着用していたものの、帰港する準備を行うときに動きづらく、釣り場から係留地まで近かったので、航行中(本事故当時)には着用していなかった。

*同乗者は、本事故当日、健康状態は良好で、持病などはなかった。

参照:Google Earth、運輸安全委員会による当該事故についての報告書付図1

*本事故に関する運輸安全委員会の報告書はこちら

【教訓】

本事故において同乗者が落水したであろう時間から発見まで15分ほど時間がかかっていますがライフジャケットの未着用が命を落とした第一の原因であると推測されます。

ライフジャケットの役割としては

1.浮力を保ち呼吸を助ける

2.発見・救助が容易になる

3.保温性があり体温を奪われにくい の3つが主に挙げられます。

ライフジャケットを着用していないと落水によりパニック状態になり体を浮かすことが出来ず、本事故の犠牲者のように溺死してしまいます。

たとえ浮くことが出来ても発見が遅くなったり救助に手間取るなどして低体温症により命を失ってしまう可能性が高くなります。

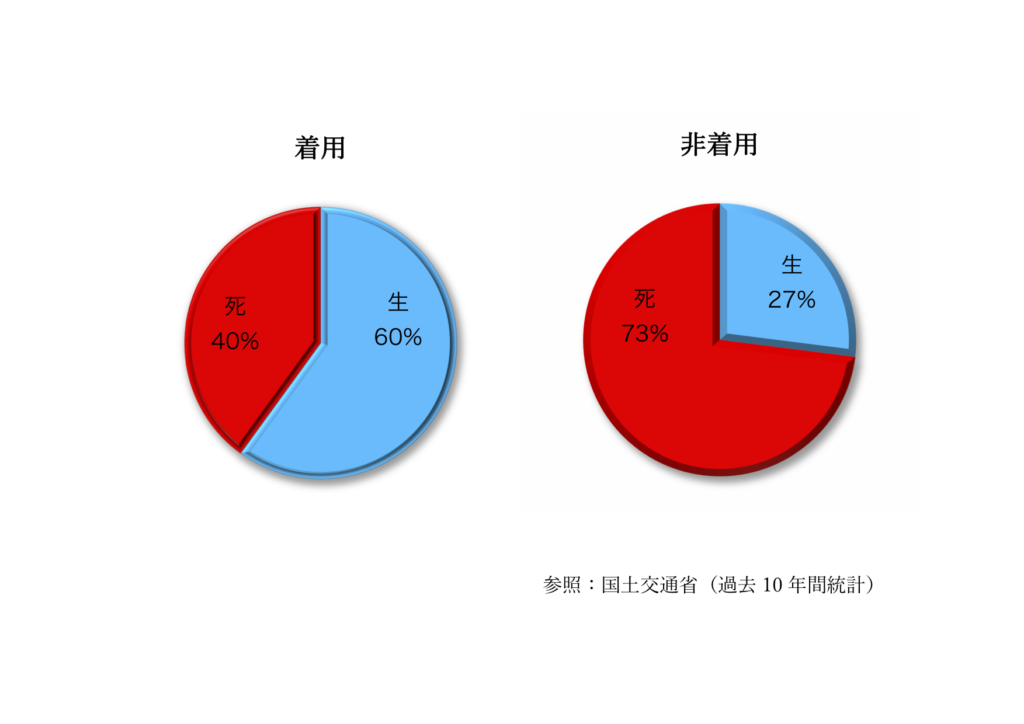

下記データは海中転落時のライフジャケット着用の有無による生存率を比較したものになります。

ライフジャケットを着用している場合は未着用の場合よりも生存率が2倍以上高くなるという統計が出ております。

ライフジャケットは「暑いから」「動きづらいから」といって外すことが許されない自分の命を守る船のシートベルトです。

船室外では必ずライフジャケットを着用しましょう。

また、ライフジャケットの着用義務範囲が平成30年2月から拡大されました。

詳細は過去に掲載いたしましたコラム「ライフジャケットの着用義務拡大」をご覧ください。

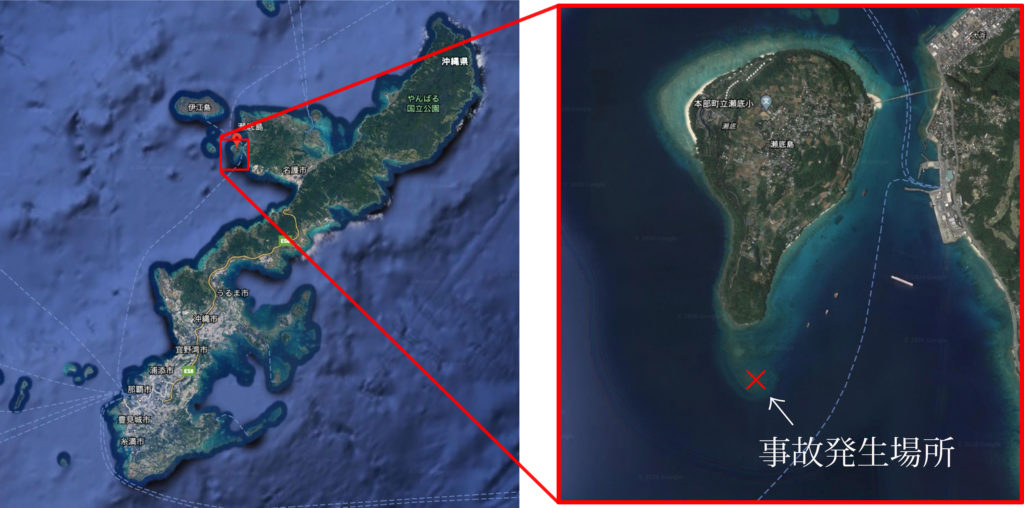

事故例④ 2020年4月30日 沖縄県 瀬底島南方沖

【事故概要】

本事故船(プレジャーヨット、5トン未満)は、船長含む2名が乗り組み、機帆走中に干出浜(満潮時には水没し、干潮時に水面上に露出する浜)に乗り揚げた。

船長は、沖縄県沖縄島周辺の海域を航行するのが初めてであり、航行海域の水深等を把握しておらず陸岸から離れていれば問題ないと思っていた。

参照:Google Earth

参照:Google Earth

*本事故に関する運輸安全委員会の報告書はこちら

【教訓】

本事故は、予定していた航行海域における水路情報の収集を事前に行わなかったために起きた事故になります。

上記衛星写真を見ても一目瞭然ですが、事故発生場所近辺は色が変わっており、瀬底島からある程度離れているのにも拘らず浅瀬であることが分かります。

水路情報の収集に関しては、小型船舶操縦者の遵守事項の1つである「発航前検査の実施」にも明記されています。

初めての水域を航行する場合は、予め海図などを見てどこに危険なポイントがあるかを把握しておく必要があります。

それに加え、初めての水域を航行する際に心がける点として「ローカルルールの有無の調査」があります。

ローカルルールとは、水上交通の安全や環境保全を目的に地域ごとに定められている特有のルールのことで、港則法や海上衝突予防法が適用されない湖や川に多く見られます。

各水域において航行禁止区域を定めたり、ルール適用地域内で操船する場合にその地域独自の講習受講が義務化されているなどといったローカルルールもございます。

まずは初めて航行する水域にローカルルールがあるかどうかをネットやマリーナにて調査し、次にそのローカルルールの内容把握に努めましょう。

【まとめ】

今回のコラムでは2020年に起こった小型船舶に関する事故から筆者が着目したものをピックアップしてご紹介させていただきました。

ですが、運輸安全委員会の報告書が上がっておらず紹介できなかったもので2020年9月に起きた猪苗代湖でのプレジャーボート(小型船舶)と遊泳者の衝突事故、11月に起きた鹿島港における遊漁船(小型船舶)と貨物船の衝突事故などがあります。

今後の動向に注目していければと思います。

また、上記それぞれの事故例に対する【教訓】でまとめたように、実際に起きた船舶事故から船舶に関する予備知識(インシデントの例からエンジンのどの部分が故障しやすいのか等)及び合理的な事故防止策が見つかるはずです。

そのためにまずは船舶事故に関心を持つことが必要になります。

本コラムが船舶事故に関心を持つ1つのきっかけになっていただければ幸いです。

なお5年に一度、船舶免許の更新の際に受けていただく更新講習にも小型船舶の事故に関する内容が含まれております。

更新可能時期(有効期限満了日の1年前から)に入っている方々は是非当センターでお手続きの上、更新講習をご受講下さい。

・船舶免許の更新制度についてはこちら

・更新 失効再交付講習日程表はこちら

・運輸安全委員会ホームページはこちら

・小型船舶操縦者の遵守事項についてはこちら